Gefragt wird aber nur danach, ob es gut wäre, „wenn die Bundesregierung in Berlin wechseln würde“. Ist das nicht nach jeder Wahl so? Zumal bei dieser Wahl ja die amtierende Bundeskanzlerin gar nicht wieder antritt?

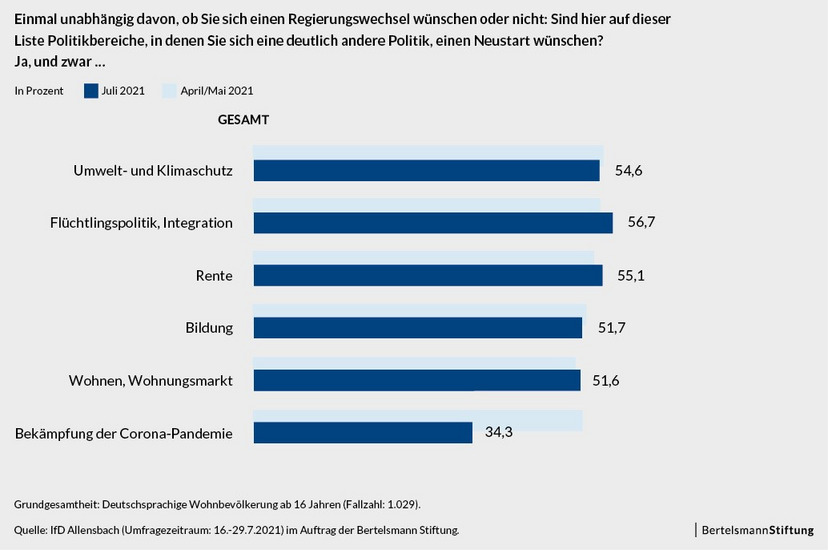

Das ist richtig, und prägt ja auch den Wahlkampf. Zum ersten Mal tritt bei einer Bundestagswahl die amtierende Kanzlerin nicht wieder an. Aber hinter dem Wunsch nach einem Regierungswechsel steht in diesem Jahr vor allem der Wunsch nach einem echten Politikwechsel. Das zeigen unsere Zahlen zu den einzelnen Politikbereichen sehr deutlich. Die Menschen wünschen sich mehrheitlich einen Neustart in der Bildungspolitik, beim Umwelt- und Klimaschutz, und auch bei der Rente, der Wohnungspolitik und bei den Themen Migration und Flüchtlingspolitik. In allen Bereichen liegen die Wechselwünsche stabil und deutlich über 50 Prozent. Es geht also gar nicht in erster Linie darum, die amtierende Regierung abzuwählen, sondern einen Politikwechsel einzuleiten. Das ist für alle Parteien eine Chance: Wer den Wind des Wechsels hinter seine Segel bekommt, muss sich um sein Wahlergebnis im September keine Sorgen machen. Das galt zu Beginn des Wahlkampfes, und das gilt auch jetzt noch.

Aber noch einmal nachgefragt: Sind die Wähler:innen in Deutschland erfahrungsgemäß nicht eher wechselunwillig? Lieber „keine Experimente“ als zu viel Neues wagen?

Das stimmt zum Beispiel für die Bundestagswahl 2005. Da lag die Wechselstimmung auch kurzzeitig über 50 Prozent, ist dann aber bis zum Wahltag wieder gekippt. Das Ergebnis war dann die erste Große Koalition. Anders war es aber zum Beispiel bei der Bundestagswahl 1998. Da hatte sich die Wechselstimmung zwar in den Monaten vor der Wahl auch etwas abgekühlt, hat dann aber bis zum Wahltag gehalten, und zur Ablösung der schwarz-gelben durch eine rot-grüne Regierung geführt. Wie es diesmal kommt, ist natürlich noch offen. Vieles spricht aber eher für ein Szenario wie 1998. Die Pandemie hat uns viele Defizite aufgezeigt. Das hat eine Grundstimmung für mehr Wandel erzeugt, auch bei vielen Menschen, denen es eigentlich eher um Bewahren geht. Es muss sich vieles ändern, damit unser Leben so gut bleiben kann, wie es für viele war und noch ist. Das beschreibt es vielleicht ganz gut, und betrifft vor allem auch die viel beschworene Mitte der Gesellschaft, die sonst eher auf den Status-quo und Bewahren setzt. Die Parteien sollten das jedenfalls als eine freundliche Aufforderung zum Tanz begreifen, den noch etwas müden und thematisch profillosen Wahlkampf zu beleben und die vorhandene Wechselstimmung der Wähler:innen aufzunehmen statt einzuschläfern. Das ist für alle Parteien eine Chance, die sie nutzen sollten.